无尽的哀思 永远的怀念

——写在纪念家父逝世三週年前夕

申贵怀

暮云隔断思亲雁,仰望星空诉谁听?

皓月千里哀思寄,何年与父盼重逢?

——题记

三年了,我早该写一些祭奠父亲的文字,聊作缅怀,永久纪念。但苦思冥想多日,笨拙之笔却无从下手,不知从何处写起,后来曾多次提笔,因静不下心来,均未能成文,就这样一次次被搁浅下来。

然而,随着三周年释服之期临近,思父之情日益浓烈,焦灼之心日渐迫切。父亲生前的音容笑貌,病痛中的痛苦呻吟,就象一把利剑,时时刺痛着我的心。回顾父亲生前点点滴滴的往事,就象回放一部老电影,一幕幕画面在脑海中浮现……

2017年农历腊月29日上午,冷云笼罩,清冽严寒,我的老家沙金申家庄,更是山峦萧瑟,河水凝滞,天上虽有一抹惨淡的阳光,却没给人带来一丝一毫的暖意,寒冷让人有点窒息的感觉。年关的脚步声已临近,还差一天就是农历大年了,人们早已置办好了年货,给小孩子购买了新衣,打扫了屋里院落的卫生,杀鸡宰羊,蒸馍煮肉,劈柴备用等等,家家户户迎接传统佳节的到来,喜庆的气氛已弥漫整个村庄。

我的父亲已年近九旬高寿,进入腊月,就因老病复发,加之气候骤冷的缘故,已经卧床多日,病情一天比一天加重,连日来茶饭不思,让人揪心难安。因病情严重,加之年龄大了,去县城的盘山公路崎岖不平,冬天由于积雪结冰路滑又路途遥远,去县城看病在目前已不现实,最重要的是老人年迈体弱,再也经不起路途的颠簸和折腾,担心半道出现危险和意外,我们只能瞅着父亲蜡黄脸上痛苦的表情而束手无策……最终父亲就在这个极其寒冷的早晨,带着忧伤,带着病痛,带着无尽的牵挂,带着对世间的无限眷恋,悄无声息地走了……

平日里的父亲,是一个不善于表达的老人,到临终之时,说话已显得非常吃力,仅能听见他喃喃自语,却听不清楚他究竟说些什么。父亲在去世的两天前,神情黯然,一会昏迷一会清醒,我感觉得到,他与病魔默默地作着顽强的抗争。他临终前的那一刻,病魔已把他折磨得筋疲力尽,已没有气力对儿女们留下只言片语的遗嘱,也没有对自己后事有任何的交待,就这样永远离开了他的至亲儿女们,离开生他养他的故乡,去了另一个世界……

老人虽然没留下一句嘱托,但他对儿女的慈爱,撒播在他生前家庭日常的点点滴滴里,铭记在儿女们的心坎上。

父亲的这份爱很平实、很温暖,看似不张扬,默默无闻,但是这份深沉的父爱,不因寡言少语而没有亮色,也不因零碎久远而难觅踪迹。

我感到非常遗憾的是,父亲离世前后在极端寒冷而又悲痛欲绝的日子,所发生的一切令人心酸至极,使我刻骨铭心,终生难忘。

三年的时光,可以忘却很多日常琐事,但记忆底片上父亲伟岸的身影和亲切的慈容,必将永驻我的心田,成为我一生永恒的思念!

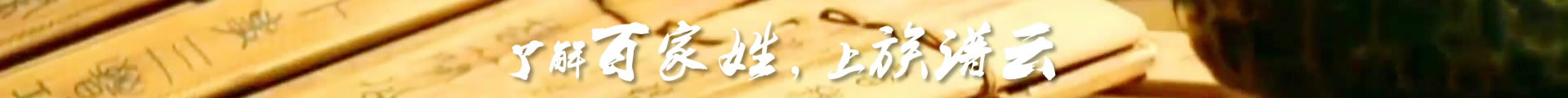

(父亲生前的生活照片)

父亲生前是一名乡镇退休老干部,生于1930年农历9月13日,于2017年农历腊月29日上午十时许谢世,享年87周岁。

据庄里老人回忆,父亲年轻时也常讲:我的祖上是因躲避战乱从山西大槐树(也有人说是四川大槐树)底下举家迁徒过来的,但因年代久远,而且无详细资料可查,故而无从考证其真伪。

父亲的一生,坎坷而又辛酸。祖太爷共生了祖父弟兄六个:大爷和二爷在解放前被国民党抓壮丁被迫拉去当了兵,始终杳无音信;三爷家境贫寒,以务农为生。四爷和五爷两家现在人丁兴旺,儿孙满堂;我家爷爷排行老六。祖太爷在世时,过去家庭人丁兴旺,家口庞大。人员众多,而且家风纯正,弟兄友爱,妯娌和睦,一大家子齐心协力,遇到困难时大家想办法解决,吃饭一口锅,干活一块地,倒也亲切和谐,平淡的生活其乐融融。

后来随着家族的逐渐庞大,就由祖太爷做主都陆陆续续分了家,我的爷爷奶奶也分出来了,先后生了大伯父、父亲和四个姑姑,父亲在男丁里排行老二。据母亲后来说:实际上奶奶当年还生了一个三爸,只活了一岁多就夭折了。在孩子还未出生之前,爷爷有一天有事外出,走在半道偶遇一个算卦先生,爷爷盘问后让先生给自己卜了个卦,先生看完卦象后对爷爷说:你妻现在已怀孕在身,如果生一个儿子的话,将来长大可不得了,能干大事情,能做一个大官,假如命薄压寿不住,这孩子就可能没命了。爷爷听后喜忧参半,当即给了先生些许银钱以表谢意。回家过了些时日奶奶确实生了个男孩,而且挺招人喜欢,全家人也都非常高兴。可好景不长,孩子大约一岁时,果然应验了先生不祥的预言。

这桩事件对爷爷心理打击很大,他怄肠得好长时间茶饭不思,后来多少吃上点饭就呕吐不止。从此一病不起,卧床二十多年,他平时的起居和日常生活,全靠奶奶精心照顾。据当时庄里懂医的老先生说,爷爷是得了“回食病”。其实从现在医学角度分析是胃病。再说,爷爷的这段小故事,从当今科学来讲,抽签问卦算命,纯属是封建社会的迷信思想,应不可信其有之。失子之痛对心灵的打击伤及身体,是爷爷久病不愈的根本原因。

据父亲生前讲述:爷爷在旧社会虽然说目不识丁,但却聪明过人,他能讲出《三国》《水浒》等很多历史故事来。后来爷爷奶奶年龄也慢慢增大,四个姑姑都相继出门嫁人,家里只有大伯父和父亲,弟兄二人承担着家里春种秋收的重体力劳动,养家糊口,照顾爷爷奶奶。因为疏于生计所迫,也因爷爷长期患有“回食病”在身,在家一直卧床啥活也干不了,而且还要人照看他,所以抓养大伯父和父亲及四位姑姑长大成人的生活重担就全落在奶奶柔弱的肩上,她一直在劳苦困顿中,含辛茹苦煎熬度日。后来大伯父和父亲相继成家结婚后,两位儿媳妇相处和睦,从没为家中的事发生过不愉快,关系非常融洽和谐,妯娌俩对二老都相敬如宾,真诚相待。我们家的生活来源主要靠田间辛勤劳动以务农为生,我们家土改后属于“贫下中农”中的“中农”成份。由于三爷家一世只生了一个女儿(后来嫁在一个村子里),按照我们农村的风俗,没有生儿子的弟兄,可以把有血缘关系的亲弟兄之间的男孩过继过去顶门立户。父亲逐渐长大后,这样爷爷被迫忍痛割爱,就把父亲过继给三爷家,以续他家香火。

爷爷长年卧床不起,家中困难又无钱医治,病情逐渐日益加重,大约于1958年病逝于家中,享年仅57岁。后来,据说三爷为了家中琐事也上吊自缢了。父亲当时在雷坝工作,那时一切都非常落后,交通信息很闭塞,因为大潭和老家相隔一百多里路程,且隔山隔水又路途遥远,所以在雷坝很难见到老家沙金上河里的人。当时由于得不到一点家中音信,更不知道家里发生了这么大的事,直到事后好几个月,他从大潭回家探亲时,才知道爷爷和三爷都已经相继不在人世了,为失去亲人这件事他伤心难过了很久,很久……。再后来,在文化大革命前期劳苦一辈子的奶奶也病逝了,大约是1965年的农历8月份,正当秋季收庄稼期间,她享年66岁。

(我家奶奶生前的照片)

家境如此贫寒,但父亲自幼酷爱读书,在爷爷和三爷的共同资助下,幼小的父亲被送到离家有20多里外——我们乡周围唯一的一所私塾学校——韩山私立小学去读了四年私塾。在学校里因父亲性格开朗,活泼好动,属于调皮捣蛋的学生,有一次被老师看见后受到责罚,并用竹板(戒尺)把父亲的手打肿了,目的是叫他以后听话好长记性,但令老师也没想到的是,竹板上的细竹签扎在父亲左手的食指头中,而且后来由于当时医疗条件有限,未曾得到彻底的清创处理,食指被感染发炎流脓了,只得被迫辍学在家,居家进行长时间养伤。在家里虽然由爷爷奶奶的细心照料,但是还是因当时就医条件限制,所以没有得到及时医治,后来食指头的末端一节肌肉萎缩,落下了一个手指头的终身残疾。但又不曾想到,父亲在上学四年期间因聪明好学,各科文化课成绩优秀,学到了不少的知识,也增长了不少的才干。

况且当时国家刚刚解放,新中国才成立两三年时间,又是百废待兴,缺乏有知识、有文化的人。在无人可用之际,因他是青年积极分子的一员,父亲就毅然告别父母,有幸在1952年参加了当时的地方土地改革工作,母亲也是新时代妇女,她也担任了申家人民公社的高级互助合作社主任多年。新中国改变了我父母的命运。特别是父亲,他走上了新时期的行政工作岗位。他先在大潭区公所任公安特派员,后在大潭区委工作,再后来又调在行政单位上工作,辗转多地乡镇,直至退休。

因父亲一直在基层乡村工作,与农村群众同吃同住同劳动,久而久之结下了深厚的情缘。50年代末期,母亲因为生了孩子,哺乳期为了照顾孩子,只得辞去了互助合作社主任的职务,带着当时出生只有40多天的大姐跟随父亲去大潭生活。后来几经周折在大潭邻居和父亲好友们的热心支助下,很快在雷坝下街道(今清水村)盖了简易的房子,添置了部分家具等生活日用品,这样总算凑合着把家安顿了下来。除大姐和小妹二人生在申家庄老家外,其余我们弟妹四人都生在大潭、长在大潭,在大潭住家生活了整整十年,度过了我们姊妹们快乐无忧而最难忘的童年时光,所以说大潭也是我们姊妹们幼年生活过的第二故乡。

60年代后期,在文化大革命期间由于当时形势和环境所迫,主要也是为了不给父亲工作中增添麻烦等因素,在老家亲房及长辈们的劝说之下,我们于1967年10月份秋冬交替之时,被迫举家迁回原籍——沙金申家庄老家至今。还记得,我们离开雷坝时那天早晨的情景:山雾弥漫,气候寒冷,大清早得知我家搬家消息的街道邻里乡亲们,前来为我们送行,左邻右舍来了好多好多的人。十年来的和睦相处,父母亲和他们建立了纯真深厚的特殊感情,彼此都觉得难舍难分。在离别之时并千叮万嘱才依依惜别。当天,从申家庄老家里也下来了二十多位亲房乡亲,来帮助我们家搬运家什,大家齐心协力不顾路途遥远,不顾辛劳徒步跋山涉水,用整整两天的时间,帮我们顺利到达了老家的怀抱。当时邻居们搬家送行的感人场面,现在回想起来记忆犹新又好似昨日一样,雷坝邻居们的不舍,老家亲房党眷的鼎力支助,一句句诚挚的惜别叮嘱,一幕幕感人的画面,当时已使我们感动至深,至今仍令我家兄弟姐妹难以忘怀。

父亲大半生来,特别是与母亲在国家三年困难时期、文革、改革开放一直到母亲离世之前都互相体贴照料,在当时国家百废待兴,农村农民生活及其艰难时刻,他们俩相亲相爱,相濡以沫,一起节衣缩食,母亲除了参加生产队里的每天正常劳动挣工分外,并利用早晚业余空闲时间,靠缝纫机给乡亲们做衣服来换取部分油盐零用钱,来补贴维持一家人的生活费用。父母亲含辛茹苦养育我们兄弟姐妹六人,供我们上学吃穿用,直至每个子女长大成人都高中毕业,全部参加工作,走上不同的工作岗位,并成家立业建立了各自的温暖小家庭,这在当时艰苦环境和生活条件下来说实属不易。

父亲早期就在公安系统工作过,不管是当年在大潭三峪辖区进山剿匪(马尚智的残余匪徒)还是后来在乡镇工作期间,他一生为人正直,勤勤恳恳,兢兢业业,时刻用党员的标准严格要求自己,光明磊落,两袖清风,从不贪占便宜,在环境艰苦的工作岗位上任劳任怨干了一辈子,原则性强,但是性格随和,和乡亲们相处的很融洽,处事得当,不武断、不盲从、不打不骂,灵活掌握党的政策,处理事情公平、公正、不偏不倚,从而没得罪过人。并在多地担任乡镇主要领导多年(公社副书记、革委会副主任、革委会主任、公社书记、乡长等),在职时每到一地就任,都为当地群众尽力排忧解困,办了很多实事好事,直至老年光荣退休在家和家人共享天伦之乐为止。他无论是在职工作期间或退休之后都深受上级领导、同事和所在他工作过的地方,乡亲邻里和广大群众的一致好评、称赞、爱戴和尊敬。

(父亲年轻时的照片)

敬爱的父亲他一生艰难坎坷,因家庭孩子多,生活负担沉重,但待人接物却刚正不阿,他和母亲自从结婚生子后,就同船共渡,共克时艰,互帮互助,多年来恩爱有加,齐心协力把整个家庭的责任都扛在了肩上,把子女们的成长进步放在心中,把困难却留给了自己,把家治理的井井有条。给予了我们这个家庭劳动力即少,孩子又多的温馨,以无私奉献的大爱情怀和温暖照亮着我们姊妹们前行的路程。他在有生之年经常教育子女不但都要发奋读书,而且在社会上要诚信做人,遇事更要有正义公道,有立地顶天的宽广胸怀。

“诚信是金,吃亏是福,助人为乐”是父亲一生恪守的信条和处世之道,也是他终生做人的一贯准则。他在过去工作过的大潭地区(雷坝、滩坪)算起来时间最长。于1969年又调任龙林人民公社任党委书记、革委会主任。在龙林工作时自然灾害频发,那年干旱特别严重,地里的庄稼由于旱情导致基本上都绝收了,群众生活当时极为困难,好些群众无法维持生计就以出门讨饭、游走“说春”来养家糊口。父亲看到这些群众生活困难的景象,看在眼里急在心里,既担心受怕又再加上他小心谨慎的缘故,急的他好长时间都睡不好一个安稳觉,一顿只吃半碗饭了事,后来他和公社党委的其他成员们想方设法制定了好些补救措施,才使广大群众度过了旱灾难关,挽回了部分损失,龙林公社当年也受到了县革委会的表彰。再后来又调任中坝、白河等公社担任领导职务。每调动一个地方,在老百姓的田间地头和家庭院落里,炕头上都留下了他嘘寒问暖,亲民爱民、在农村一线调研民情的足迹和身影。我们每每遇见知道父亲的前辈们或他的老同事,老熟人,大家却异口同声称赞“你父亲是一位大好人啊”,这句发自内心的赞美是同事、亲戚、乡邻对他老人家做人处事的共同评价。在改革开放后的几十年里,父亲虽然于1992年退休离开了他心爱的行政工作岗位,但至今我们无论走到哪个村、哪个单位或他工作过的地方,只要是认识他的人,无论男女老少,都非常尊敬父亲为人处世的态度和遇到大事从不含糊的胸襟而赞不绝口。这些大概不单单是因为他曾在乡镇工作过或当过地方领导的缘故吧。

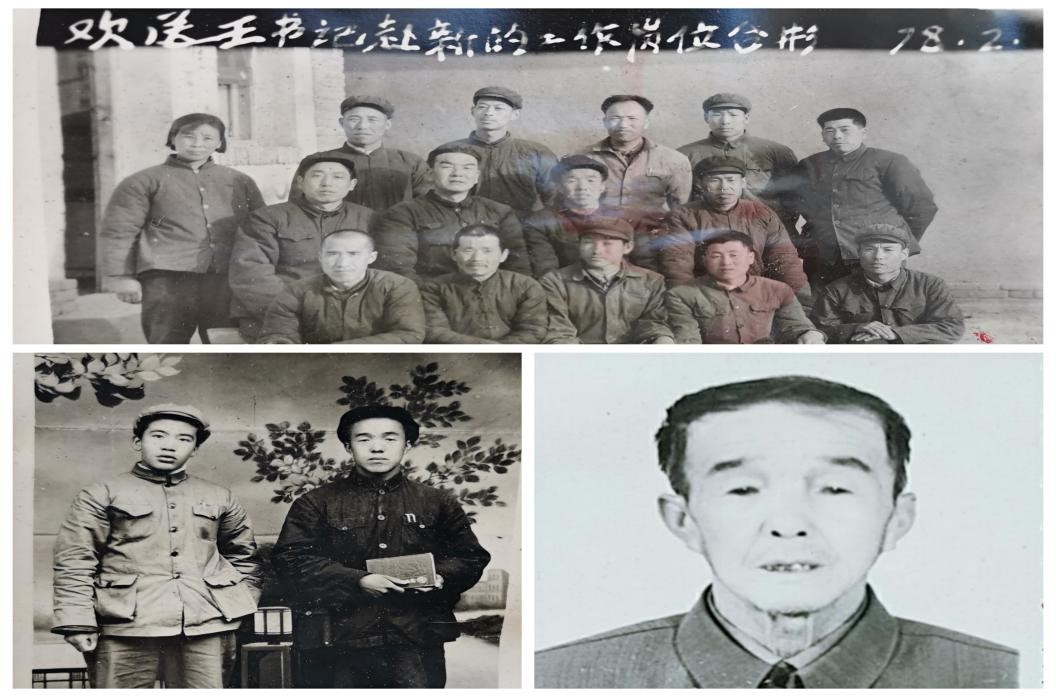

(父亲在龙林公社当书记时记的笔记)

从父亲离开我们那天起,我就常常回想起父母亲辛勤劳作的一生。过去群众生活普遍困难,在六十年代吃糠咽菜已是常事,只要稍能填饱肚子就已经很不错了。和过去的苦日子相比,由于党的富民政策好,现如今社会发展了,村庄基础设施和环境卫生彻底改善了,水电路全通到了家门口,人民群众的思想观念和精神面貌也彻底转变了,老百姓生活幸福指数大大提升,并过上了梦寐以求的小康富裕生活。我们姊妹们也由于各自的辛勤努力和艰苦奋斗,家庭经济条件都逐渐改善,不但日常生活有了质的改变而且都还在城里购置了房产安了家,有的还添置了私家小轿车等现代交通工具。这一切两位双亲虽然说没看到也没等到今天,但思念血浓于水的这种亲情随着岁月的流逝,就象一杯浓烈而窖藏的老酒,时间越久越浓。

今天已是腊月二十八了,明天就是父亲离开我们整整三周年的祭日,三年生死两茫茫,不思量,自难忘,无处话衷肠……不知三年来父母亲在那边一切会怎样?二老见面了吗?一切过得可好?虽然我是一个从来不信生死轮回的人,可每每想到父母亲大人,我就遐想也真诚祈祷苍天肯定会有天堂,相信父母亲大人在极乐仙境必然无忧无愁,无病无灾无烦恼,幸福而快乐的生活着……

每想到这里,我的心又如释重负,好似卸下了千斤重担,稍稍得到了一丝安慰。在父亲离开我们的三年间,每当夜深人静之时,无数次在星光闪烁,皓月当空的梦里都会和父亲再次见面,每次他都是一如生前的音容笑貌,仍是那么慈详和蔼。有时候,恍惚看见父亲仍然拄着拐杖,颤颤巍巍艰难地在院里挪步;或看见他老人家坐在北房门口的躺椅上眺望远山,暖暖的阳光照在他沧桑的脸上;或躺在老屋里的土炕上,佝偻着病体向我们轻声的呼唤;或和儿女拉着家常,娓娓诉说着他过去的一切……每当这时,我潸然泪下,从梦中哭醒,悲伤的心绪久久难以释怀。

曾记得父亲在世时对我们讲过他最高兴的一件趣事:就是参访山西省昔阳县大寨村的事情,那个年代由于当时交通不便,通行条件的制约,他也从没有出过远门。大寨是当年全国农业战线上树立的一面旗帜,“远学大寨赶昔阳,近学礼县何家庄”的口号声响彻陇原大地,且家喻户晓,人人皆知。曾记得在七十年代初期,有一次上级组织组团考察,派他到当时全国最红的农业先进县山西省昔阳县的大寨公社大寨大队去参观学习,这次去后还有幸见到了大寨当时的领头人,大寨大队党支部书记宋立英、郭凤莲等同志。这是他有生以来第一次出远门,第一次见火车,也是第一次坐火车。他参加学习回来之后显得非常高兴,并把沿途和大寨看到的变化说给我们子女们听,我们姊妹们都怀着好奇的心,围坐在他的身边侧耳静听他出远门的讲述,都听得如身临其境一般而入了迷。他在大寨大队办的商店里还买了印有大寨变迁插页图片的笔记本,带回来用以纪念此行。当时父亲兴奋之情溢于言表,那次山西之行回来后,过了很多年还使他难以忘怀……从现在时代来看,人们远走他乡走南闯北,乘高铁、坐飞机,到全国各地去打工挣钱就习以为常了。但在父亲生活的那个年代的人们要想隔省去出趟远门,那只是一种奢想罢了。

(七十年代初,父亲参观大寨时带回来的纪念笔记本)

三年来,父亲生前的一点一滴,在我心里的音容笑貌,始终定格在他年轻健壮的时期,所有在我脑海里只有他健康灵活的身影和教儿语重心长的话语,每每沉浸在幸福回忆之中……如今每当梦醒的时候,我就心如刀绞,潸然泪下而不能自拔,心底里都会十分酸楚和难受。让我平生第一次深深地体会到了离别亲人的残酷与无奈。父亲离世时那种万箭穿心的感觉至今仍是无法消除而深深根植在自己的脑海里。一想到梦里梦外、如今已阴阳两隔,回报无门,总会勾起对父亲一生绵长而久远的怀念。也许人生就这么残酷,当亲人已成故人,往事碎成回忆,思念变得无望时,就永远失去了报答亲人的机会而悔恨终生。

(父亲在世时一家人其乐融融)

三年的时间短暂而漫长,敬爱的父亲,屈指算来您老人家离开我们已经有一千多个日日夜夜了。人们都说时光可以淡去一切记忆,可为何梦中的您,身影依然是那么熟悉,声音依然是那么清晰?就仿佛您从不曾我们身边离去?每当无数次想起您对我们的养育之恩,我就泪如泉涌,假如眼泪真的能够构造通天的云梯,假如思念能够铺成上行的天路,我定会走入天国之门,再把您和母亲重新带回我们的身边,再享亲人团聚的天伦之乐,永生永世再不分离。

父亲离开的这三年,每逢祭日和清明节,我们都会和姊妹们如约而至,经常各自领着自己的孩子们一起到父亲的坟头去烧香祭奠,给父亲磕头跪拜并多烧些纸钱。默默地跪在父亲的坟头,和父亲诉说些心底里的知心话,伤感动情的话语,把对父亲的思念化作泪眼涟涟。不管父亲在九泉之下有无感知,也不管父亲能不能听得见我们的诉说。但我总觉得如今没有了父亲、便再没有了父亲给予子女春天般温情和温暖。没有了父亲,我们就好比一座依靠的大山而彻底塌陷了,活在阳世上总感觉自己很是孤独、孤单、更像是一枚放飞了的风筝、忽然就断了父亲手中的那根线而使我们飘无定所,不知所措。

如今树欲静而风不止,子欲孝而父不在。父母双双离世,令我遗憾终生。今天在纪念父亲离开我们三周年之际,我们再次到墓地给父亲上坟祭拜,看望他和母亲,我只能用这些酸楚的文字和苍白无力的语言来祭奠对父亲无尽的哀思,致以永久的存念。

总之,关于我的父亲对我们子女养育的恩德及值得我追忆的往事实在太多太多了......我竟无法用贫乏的语言来表达内心的全部。时间过的真快,转眼间一晃三年过去了,苍天不老,岁月无情的在流逝,却也带不走我们对父亲无尽的思念,带不走我们对他老人家深深的敬仰!最后仰望星空,默默祈祷,遥祝父母双亲在天国一切安好,福寿齐天,快乐幸福过好每一天!也顺祝普天下的父母都福如东海,健康长寿!

2021年元月31日随笔草写定稿于礼县沙金乡申家村老宅

作者简介:

作者简介:

申贵怀,网名:高原红。甘肃省礼县人, 中共党员。系中国作家协会《诗刊》社《子曰诗社》社员,甘肃省作家协会会员,甘肃省诗词学会会员。酷爱诗词歌赋,其诗文作品散见于多家网络文学微信平台和纸质刊物发表,并获得多次奖项。自著诗文集《悠悠岁月情》。

活动主题:申氏家族·申鑫杯第三届征文活动(点击查看活动详情)

文稿编号:9号

文稿标题:无尽的哀思 永远的怀念——写在纪念家父逝世三週年前夕

文稿作者:申贵怀

文稿收集:申院平

文稿编审:申爱山

奖品设置:

1、所有获奖者将颁发获奖证书和奖杯。

三等奖6名:奖金人均200元。

优秀奖12名:奖金人均100元。

《中國食品報》北京总社

中华姓氏文化申姓委员会

申氏网站管理委员会

申氏文化论坛

申伯文化研究会

《姓申的人》编辑部

邵阳申氏理事会

都江堰申氏理事会

梅州申氏理事会

祁阳申氏理事会

耀南堂申氏理事会

洛阳申氏理事会

洪江申氏理事会

新乡申氏宗亲会

江津申氏理事会

郑州申氏宗亲会

务川申氏族谱编修委员会

申碧岩研究会

独家冠名单位:

贵州茅之行申香香团队

深圳市益尔诗源酒业有限公司

文稿目录:

1号文稿 申毅:先父八十冥寿祭奠文 -

2号文稿 申祺晶:写給天堂的父母

3号文稿 申会平:挽母联

4号文稿 申伟志:青春逢盛世,奋斗正当时

5号文稿 申怡如:为慈母刘氏九十华诞寿宴致贺寿词

6号文稿 申长林:磨难人生饱经沧桑

7号文稿 申光裕 :四川.都江堰周氏家族“中秋家风传承诗歌朗诵会”

8号文稿 申建芳:思念

投稿时间:2022年5月1日-5月31日

活动联系:

活动总监:

申仕禄:电话/15803899999微信/ ssl1960s(中华申姓委员会会长)

活动顾问:

申怡如:微信/Shenyiru41

统筹调度:

申 彪:电话/微信13868130097

申洪书:电话/微信15802812096

申健伟:电话/13611320237 微信 /yessir760214(中國食品報&北京总社)

赞助接收:

申文斌:电话/微信15207400978

稿件收集:

申院平:电话/微信/13831123132

申卫定:电话/微信/15207395118

申旭坚:电话/微信/13556029191

稿件编审:

申爱山:微信/sas-lawyer

申茂寒:微信/APPHYL

申国政:微信/skc257

申兴武:微信/XINGWU2007

申怀文:微信/seven039

申彦琳:微信/sylj58

申会平:微信/shenhuiping_123

申国富:微信/Sgf4268

申娇艳:微信/wxid_054s01gi9pc522

申敏新:微信/kuanrongjiankang1413

文稿发布:

申国龙:微信/SGLERSQY

申湘黔:微信/sxq779056023

技术支持:

申海涛:微信/zhiming8654

申 惠:微信/huidesign8

申氏网站管理委员会

2022年5月1日